Une bastide d'Aquitaine

MIRAMONT, la cité qui "mire", qui regarde le "mont", au nord, c'est-à-dire le coteau de "Touvent", a les caractères très particuliers des bastides anglaises du midi de la France.

Toutes les rues partant de la place principale ou "place d'armes" descendent en pente douce, sauf du côté sud-est : les unes aboutissent au ruisseau de la Dourdenne, les autres aux fossés marécageux qui, autrefois, ceinturaient la ville et qui, aujourd'hui, ont été remplacés par de larges boulevards.

MIRAMONT DE LAUZUN, tel était l'ancien nom de la bastide fondée entre 1278 et 1286, sur les terres du Duc de Lauzun auprès de l'emplacement d'un poste de refuge ou de surveillance des Templiers (rue du Temple, encore dans la cité).

Comme beaucoup de bastides de la région, MIRAMONT DE LAUZUN a un plan en damier. Elle forme un quadrilatère pratiquement parfait à quelques mètres près (325 m - 282 m - 307 m - 282 m de côté). Ses quatre rues principales se coupent aux quatre coins de la place centrale, ses arcades - dont de nombreuses font défaut - sont soutenues par de très vieux piliers de bois sur un soubassement de pierre. Ses cornières devaient abriter les différents étalages des marchands du Moyen Age.

Eglise Saint-Etienne

Beffery – Commune de MIRAMONT -DE-GUYENNE

VISITES

L’église de Beffery n’est pas libre d’accès, mais elle peut être visitée tout au long de l’année.

La clé peut être retirée auprès du Bureau d'Informations Touristiques de Miramont-de-Guyenne, 1, rue Pasteur (au centre de la bastide, à proximité de la place de l’Hôtel de Ville), pendant les heures d’ouverture, joignable au numéro de téléphone suivant : 05 53 93 38 94. La remise de la clé est effectuée contre dépôt d’une pièce d’identité.

Plus d'infos :

Eglise Sainte Marie

L’église actuelle de Miramont a remplacé, en 1860, au coeur de la vieille bastide du moyen âge, une petite église romane au curieux clocher à bulbe, qui se dressait fièrement face au moulin à vent de Toubens.

Elle a dû être restaurée entièrement il y a quelques années à la suite du danger d’effondrement de ses principales voûtes. Inaugurée en 1962, la nouvelle église est maintenant ceinturée par un jardin public qui la met en valeur. Ce jardin a également accueilli le monument aux morts de la commune. N’ayant aucun style particulier à sauvegarder danscette église, les architectes ont décidé d’ouvrir, pour l’éclairer, de grandes baies rectangulaires de 5,50 m de hauteur. Bien vite,il est apparu que la lumière ainsi répandue à profusion était trop « crue », ne faisant qu’accentuer la nudité de l’édifice. Aussi chacun souhaitait que des vitraux viennent l’embellir, afin de la rendre plus accueillante et plus

humaine.

Au début de l’automne 1967, la municipalité de Miramont venait de recevoir, avec quelques années de retard, le reste d’une subvention qui lui avait été attribuée au moment de la rénovation del’église. D’un commun accord, il fut décidé que cet argent servirait à doter l’édifice des vitraux qui lui manquaient.

Le père Louis Franchéo, qui venait de s’initier au métier de maître-verrier en Allemagne, intéressa au projet des vitraux de Miramont un artiste de Karlsruhe, Emil Wachter. C’est à lui que fut confié tout le travail de création artistique.

Plus d'infos :

Monsieur de Martignac

Le 20 novembre 1837, le conseil municipal de Miramont fit ériger une statue à son effigie sur la place qui porte aujourd’hui son nom.

Son emplacement permit à sa veuve de contempler son mari depuis sa nouvelle demeure.

Fier du parcours de cet enfant du pays, reconnu par le roi Charles X qui le nomma Ministre de l'Intérieur, cet honneur fit suite à son inhumation au cimetière du Père-Lachaise à Paris.

La statue fut coulée en 1942 par le régime de Vichy.

Plus d'infos :

Le Général Delmas de Grammont

Un jour en garnison à Saint-Étienne, le député et officier militaire de Grammont remarque divers attelages qui charroyaient du charbon, il se sentit révolté par la brutalité des voituriers qui se servaient cruellement du

fouet ou de l’aiguillon pour obliger les chevaux ou les boeufs à gravir une côte assez raide.

Officier de cavalerie, il fonde alors en 1850 la LFPC (Ligue Française de Protection du Cheval) qui existe toujours.

En revanche, c'est à tort que l'on attribue au général de Grammont la paternité de la Société Protectrice des Animaux (SPA), créée en 1845 par le docteur Étienne Pariset.

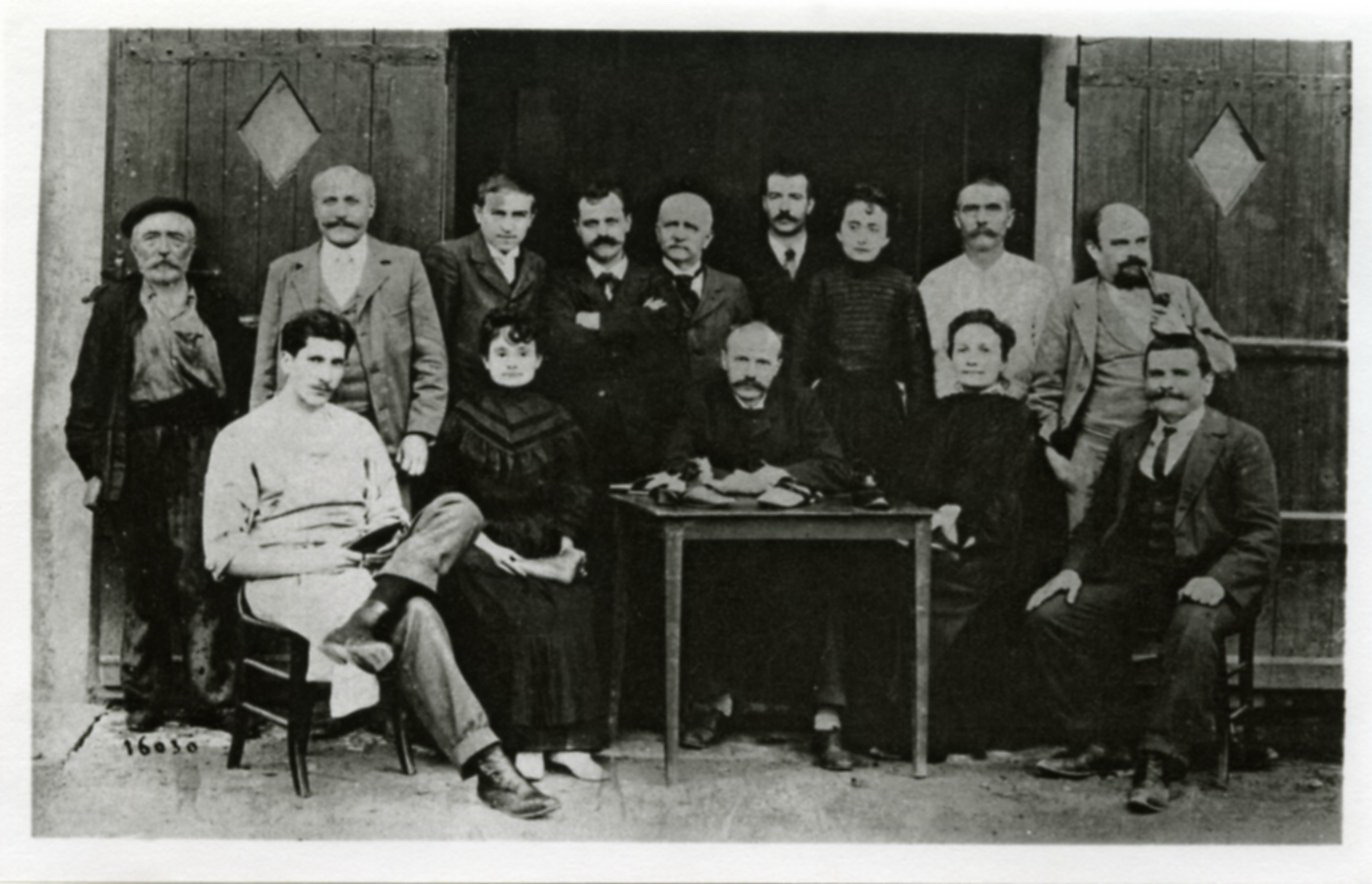

La famille Soussial et les usines de chaussures

Après la mort de Joseph Soussial, sa veuve Anne continua à habiter la demeure familiale, le château de Braguet, située en face de l’usine de son mari. À sa mort le 14 février 1937, elle légua à la commune sa maison afin

d’y établir une structure d’accueil des « vieillards ». Le conseil municipal accepta ce leg, il fallut attendre 1940 pour que s’installent les premiers pensionnaires qui payaient alors 12 francs par journée (= 2,40€ !).

Cet établissement deviendra ensuite la fondation Soussial, maison de retraite, gérée par le département. L’EPHAD a été déplacé en 2020 dans des bâtiments neufs sur la route de Marmande.

Plus d'infos :

Les combats du Genévrier

Souvenir du vendredi 9 juin 1944...

Cette journée, il y a presque soixante-sept ans, aura vu s'affronter à cet endroit deux mondes. D'un côté, la Résistance locale, et de l'autre, une armée aguerrie au combat. Tout au long de la journée, les résistants miramontais, aidés du réseau d'Eymet, veilleront au grain pour retarder au maximum l'avance de la colonne allemande venant de Marmande et rejoignant Bergerac.

Mais la rencontre et le combat auront lieu quelques instants plus tard. C'est un groupe bien armé mais qui n'a pas connu « l'épreuve du feu ». Et c'est ainsi que tombent Marcel Hervé et Antoine Frétillère. L'affrontement n'aura duré que quelques minutes. Les Allemands se vengeront sur les habitants de la ferme du Genévrier toute proche - la famille Massé - s'acharnant sur le père, roué de coups et laissé pour mort, détruisant la ferme et les animaux.

Depuis, dans ces prairies miramontaises, perdure le souvenir de ces deux hommes et de leurs compagnons épris d'idéal, sous la forme d'une stèle fleurie où se retrouvent chaque année ceux qui ne veulent pas oublier.

Plus d'infos :

Le Monument aux Morts

La guerre, la « Grande guerre » terminée, on imagine le flot d’émotion, de souvenirs douloureux et d’espoir immense qui a pu bouleverser chacun et la nation toute entière. Reconstruire, organiser la solidarité, et ne pas oublier.

Rendre hommage aux « Morts pour la patrie » fut le souci de tous et tout particulièrement des communes, toutes pleurant leurs morts. Dès 1919, le conseil municipal de Miramont de Guyenne manifeste sa volonté de rendre hommage aux anciens combattants… Dans une délibération du mois de mai il décide « que sous le patronage du conseil municipal de Miramont sera faite une souscription dans ce but. Messieurs les conseillers chacun pour leur quartier seront chargés de recueillir les souscriptions dès que les listes seront faites. »

Une autre initiative voit le jour, portée par la section miramontaise de l’association des mutilés et réformés. Dans son assemblée générale d’avril 1920 elle propose la formation d’une commission mixte comprenant quatre titulaires et quatre membres du conseil municipal pour l’érection d’un monument aux morts pour la patrie. Le conseil désigne donc quatre de ses membres pour en faire partie. Durant les dernières années de guerre, puis les suivantes, les initiatives ont été nombreuses pour apporter aide et reconnaissance aux victimes du conflit. Ce foisonnement d’initiatives n’a pas manqué d’appeler certaines règles afin de sécuriser et coordonner cet élan.

Pour ce qui est de l’érection des monuments aux morts la nécessité d’un accord de l’autorité centrale - jusqu’en 1923 - et d’une décision du conseil municipal étaient incontournables.

Une circulaire du 10 mai 1920 instituait une commission départementale, spécialement chargée d’examiner l’esthétique des projets, susciter des avis des acteurs locaux et éviter les productions standardisées.

Une subvention calculée suivant un barème précis tenant compte de la population et des victimes de la guerre pouvait être accordée au vu des efforts et des besoins de la commune. Cette aide de l’Etat devait cesser en 1925. Le financement de ces édifices étaient pour une large part le fruit de souscriptions publiques. Ce fut le cas de Miramont de-Guyenne. Le recueil de la souscription comporte 7 feuillets plus la première page et renferme 238 signatures de donateurs pour une population avoisinant les 1 800 habitants, alors qu’elle était, jusque-là, supérieure à 2 000 habitants. La marque de la guerre est brutale. On relève à la page 6 qu’un premier versement a été reçu par le trésorier le 8 août 1920, soit une somme de 3 269 F, un deuxième versement non daté et noté à 734,5 F et enfin en dernière page un montant de 404 F Soit un total de 4 407,5 F.

Des difficultés de lecture peuvent expliquer de légères différences avec ce qui suit. Les deux graphiques suivants montrent, le premier, le nombre de souscripteurs en fonction du montant de leur don. On voit le large éventail suivant lequel s’est exprimée la reconnaissance. Il montre en particulier le nombre important de dons de faible montant.

Des difficultés de lecture peuvent expliquer de légères différences avec ce qui suit. Les deux graphiques suivants montrent, le premier, le nombre de souscripteurs en fonction du montant de leur don. On voit le large éventail suivant lequel s’est exprimée la reconnaissance. Il montre en particulier le nombre important de dons de faible montant.

Chacun, suivant ses moyens, a voulu participer et adhérer à cette reconnaissance collective. Le monument aux morts est ainsi devenu aussi expression populaire d’hommage national.

Le second graphique veut montrer la répartition des dons. Evidemment le but recherché de la souscription est bien de se procurer les moyens d’ériger le monument. Les dons les plus importants ont assuré la part la plus importante de la souscription, 14 % des donateurs ont produit plus de la moitié du résultat.

On peut voir dans cette souscription et la réalisation qui suivra un profond élan de cohésion. Mais la réalisation fut lente. Est-ce l’insuffisance des moyens, des divergences d’appréciation dans ce qui devait être fait ? On ne sait, mais il fallut attendre 1929 pour que le conseil municipal relance l’affaire. Le maire rappelle « que l’association des mutilés et anciens combattants ayant pris l’initiative d’une souscription dont le montant et les intérêts s’élèvent environ à quinze mille francs ;

Que cette somme soit notoirement insuffisante pour élever un monument digne de l’héroïsme des enfants de Miramont de Guyenne morts pour la France ; Qu’il est juste que la municipalité intervienne au nom de la commune votant une somme nécessaire, non pour avoir la prétention de faire de l’art mais tout simplement d’élever une stèle en granit sur le boulevard du couchant entre la route nationale et la rue de l’Eglise, en face de l’immeuble Marboutin. »

Sur la proposition du maire, Emile Lavigne, le conseil, regrettant le retard apporté à la réalisation de ce monument aux morts vote un crédit de 10 000 F pour sa réalisation et verse cette somme à l’association des mutilés et anciens combattants. L’année suivante, le conseil municipal renouvelle les membres de la commission mixte chargée de l’érection du monument qui voit enfin le jour en 1931. Il s’agit d’une stèle de granit, sobre et imposante, de dimensions respectables. Point de lyrisme dans l’imagerie ou la statuaire, une large palme sur la face avant ajoute en grandeur et simplicité. Cela s’ajuste peut-être davantage à la sensibilité d’une époque déjà éloignée de plus de 10 ans de la guerre.

Le monument est placé boulevard du couchant (boulevard Aristide Briand). Ainsi qu’il en avait été décidé. En mai 1932 le conseil votera une participation de 1 000 F pour la mise en place d’une grille clôturant l‘édifice. Sur les faces gauche et droite du monument figurent 75 noms de miramontais morts pour la France pendant la grande guerre. Après la seconde guerre mondiale et la guerre d’Indochine deux plaques ont été rajoutées sous la palme (visibles sur la photo ci-contre, prise à l’occasion de l’hommage rendu par Mme De Lattre). C’est en 1963 à l’occasion des travaux de transformation de l’église Sainte Marie que le conseil décida de transposer le monument aux morts à son endroit actuel. Les plaques rajoutées furent remplacées par des inscriptions sur les faces gauche et droite de la stèle, y joignant le souvenir des morts de la guerre 39-45, d’Indochine et d’Algérie, celui des victimes civiles, la mémoire des déportés et des familles disparus dans les camps d’extermination nazis. On retiendra combien ce monument fut un élan de générosité de tous les cœurs et de toutes les bourses des miramontais et combien il est encore l’occasion de moment d’unité.

Site créé en partenariat avec Réseau des Communes

Site créé en partenariat avec Réseau des Communes